観察法のイロハのイ 身近な自然の中に天気を感じよう

秋は過(す)ごしやすい季節だが、天気が変わりやすいのも特徴(とくちょう)だ。

実は天気の変化を知るヒントは自然の中にたくさんある。

身の回りの自然から天気や季節を知るコツを気象予報士(よほうし)の岩槻秀明(いわつきひであき)さんに教わった。

― まず、今日の天気について、どんなことが分かるでしょうか。

達人 東から風が吹(ふ)いていますね。この風を北東気流といいます。オホーツク海高気圧(こうきあつ)が日本列島に張(は)り出したときに太平洋側に吹く、湿(しめ)った冷たい風です。東北地方では「やませ」といい、天候不順や冷害を招(まね)きます。今、私(わたし)たちがいる関東地方でも、北東気流が吹くときは、空は低い雲に覆(おお)われて曇(くも)りになるのです。

― 風からも天気が分かるのですか。

達人 普段(ふだん)から風向きを意識(いしき)しておくと天気の変化が分かりますよ。例えば、南からの暖(あたた)かい風は嵐(あらし)の前兆でもあります。南風としては「春一番」がよく知られていますね。春一番では、日本海低気圧に向かって南風が吹き込(こ)み、春の暖かい空気を呼(よ)び込みます。時にはその風が強く荒(あ)れ狂(くる)い災害(さいがい)をもたらすことがあるのです。

― 雲はどうですか。

達人 雲の種類からも天気が分かります。今、低い空に浮(う)かんでいるのは、べたーっとしてなかなか消えない層積雲(そうせきうん)や層雲(そううん)です。さらにもくもくとした積雲も見えます。高さの違(ちが)う雲が相反する方向に動くとき、前線が近くにあるため雨が降(ふ)ります。昔の人はこの現象(げんしょう)を「雲がけんかすると雨」といいました。

身近な自然現象などから天気を予測(よそく)することを「観天望気(かんてんぼうき)」といいますが、ことわざや言い伝えにもさまざまな観天望気が残っています。科学的根拠(こんきょ)が明らかでないものもありますが、とても面白いですよ。

― 身の回りの自然から天気を予想できるのですか。

達人 空の色や雲の形を見ることはもちろんですが、体全体を使って感じてみてください。風や湿り気(け)、草木や昆虫(こんちゅう)の様子にも注目してみましょう。例えば、ここに生えているヨシは、片側(かたがわ)にしか葉がついていません。普通(ふつう)は両側に葉がつくのですが、川べりのこの場所では強い風がいつも吹いているので、葉が片側によってしまうんです。今、セミの声が聞こえていますが、昼に鳴きやむと雨が降るといわれます。逆に「雨が降っていてもセミが鳴き始めると晴れ」ともいわれます。雨が降る前には、独特(どくとく)の空気のにおいも感じられますね。

― 近ごろ話題のゲリラ豪雨(ごうう)と呼ばれるような突発的(とっぱつてき)な大雨の観天望気はありますか。

達人 言い伝えなどはありませんが、さまざまな変化に注意してみれば、ゲリラ豪雨をもたらす積乱雲(せきらんうん)の兆候は見つかるはずです。

積乱雲は高温多湿(たしつ)な空気が上昇(じょうしょう)して発生します。積乱雲の寿命(じゅみょう)は1時間ほどですが、突発的に湧(わ)いて激(はげ)しい雨を降らせるので驚(おどろ)かされます。時に、積乱雲が次々にできては消え、と繰(く)り返すことがあり、そうなると激しい雨が長く続いて記録的な豪雨をもたらします。急に冷たい風が吹いてきたり、黒いもくもくとした大きな雲が近づいてきたら、ゲリラ豪雨のサインです。

― 私たちも自分で観天望気を探(さが)すことができるのでしょうか。

達人 もちろんです。私自身も、「曇りの日は、ヒグラシの鳴く時間が変わる気がするなあ」とか、「遠くの鉄橋を走る電車の音がよく聞こえると雨が近いなあ」など、日常(にちじょう)の小さな変化から天気との関わりを見つけることがあります。都心でも郊外(こうがい)でも、身近な自然の変化に気をつけていると、日常生活に密着(みっちゃく)した自分なりの観天望気を見つけることができるはずです。スカイツリーなど大きな建造物(けんぞうぶつ)などにも、気にして見ていると何か兆候が見つかるかもしれませんよ。時代が変われば新しい観天望気が生まれますね。

現代は、気象についても手軽にデジタルな情報(じょうほう)が手に入りますが、そこに自分の感覚をプラスすると、より楽しく、天気を感じることができるのではないでしょうか。

― とても楽しそうですね。

達人 これは防災(ぼうさい)にも役立ちます。ゲリラ豪雨や竜巻(たつまき)のような突発的な気象災害は、天気予報では予測が難(むずか)しいのです。しかし、十分な知恵(ちえ)と観察力から生まれる自分の地域(ちいき)に即(そく)した観天望気は、広域(こういき)に向けた天気予報よりも頼(たよ)りになる場合が少なくありません。外出したときはぜひ、携帯(けいたい)電話やスマートフォンの画面から目を外し、身の回りの自然の変化と天気とのつながりを全身で感じ取ってみてください。

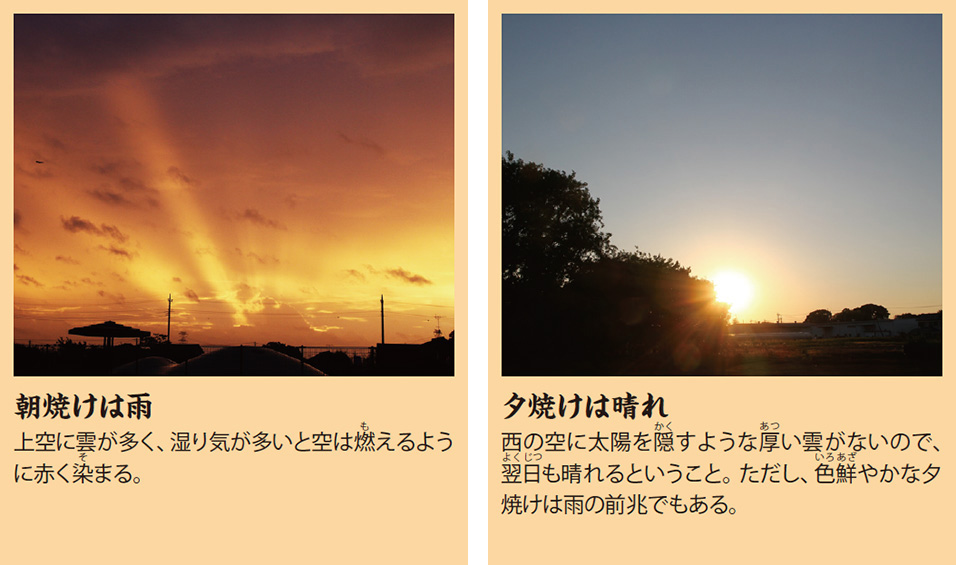

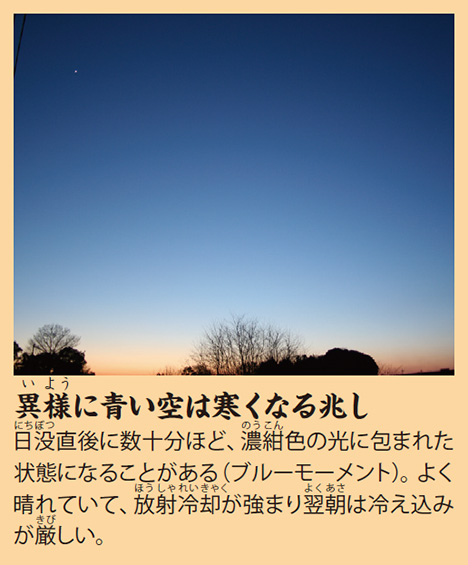

ことわざや言い伝えに残る天気と自然現象のつながり

観天望気とは、雲や風などの自然現象を観察して、その後の天気を予測すること。天気予報の放送などがなかった時代には日常的に行われてきたことで、その一部は天気のことわざとして現代に伝えられている。

(写真提供(ていきょう)/岩槻秀明)

達人:岩槻秀明(いわつき・ひであき)

通称(つうしょう)、わぴちゃん。気象予報士、千葉県立関宿城(せきやどじょう)博物館調査(ちょうさ)協力員、千葉県希少生物及(およ)び外来生物リスト作成検討(けんとう)会種子植物分科会委員。自然科学系(けい)の書籍(しょせき)や図鑑(ずかん)の執筆(しっぴつ)、テレビ番組の出演など多数。専門(せんもん)分野にとらわれず、幅広(はばひろ)く自然科学の研究と啓発(けいはつ)に取り組んでいる。

ここに掲載する記事は『サイエンスウィンドウ』掲載当時のものですので、所属等は変更になっている場合があります。

関連リンク

- Webマガジン|Science Window2017年秋号「特集 気づきの防災」