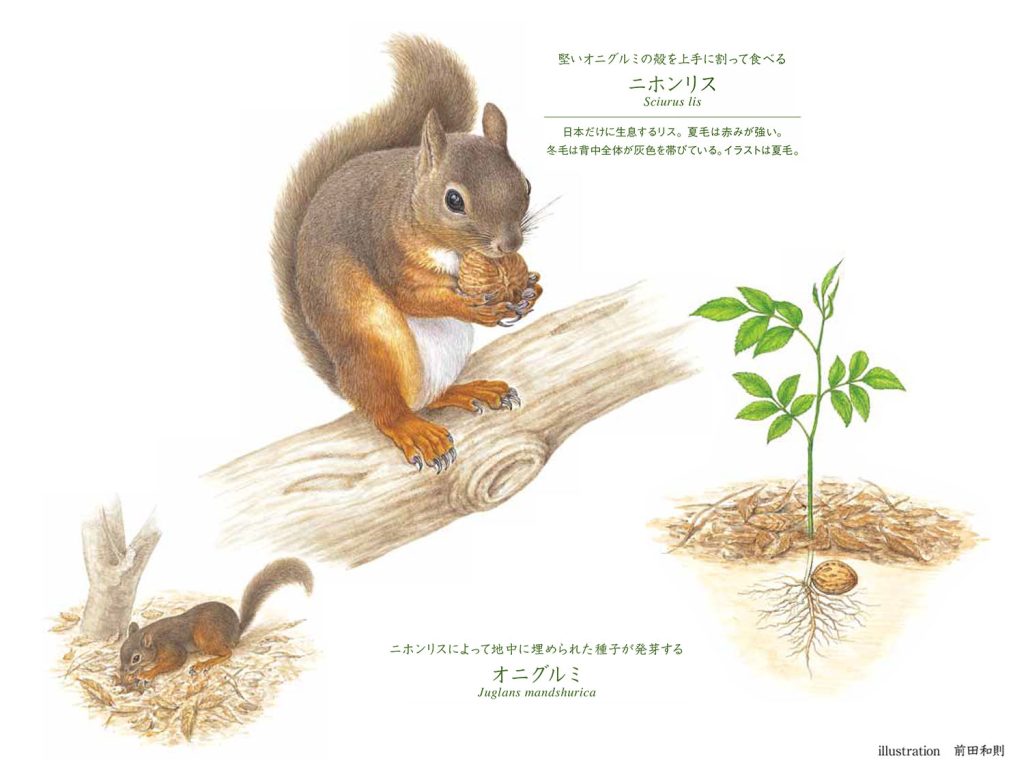

共に生きる「ニホンリスとオニグルミ」

地球を彩る多様な生物。それぞれの生物は、複雑なつながりの中で生きている。特に密接なかかわり合いを見せるのが、共生といわれる現象。生物が織りなす、共生の世界をシリーズで紹介する。

日本にすむリスの仲間は6種類。その中の1種、ニホンリスは日本の本州と四国にしか生息していない。冬眠をせず冬でも活動をするので、秋に貯蔵するオニグルミの種子は冬を越して生きていくのに必要不可欠な食べ物だ。

オニグルミは、種子の殻の表面がでこぼこしているため、鬼の顔に例えられオニグルミと呼ばれている。オニグルミの種子は木の根元に落下しただけでは、乾燥してしまい、ほとんど発芽することができない。ニホンリスはオニグルミの種子を数十メートルも遠くに運び、地面に埋める。そして、食べ物が少ない冬から春にかけて、その種子を掘り出して食べる。ところが、地中に埋めたものの約1割は掘り起こされずに放置され、地中で冬を過ごした種子は春に発芽する。「ニホンリスが浅い地面に埋めてくれるため種子は乾燥を免れ、その発芽率はほぼ100パーセントです」と、森林にすむ小動物の研究者である林典子さんは語る。

ニホンリスは、オニグルミの殻を割るのが上手だ。殻の上部から少しずつかじって削り、開いた穴に歯を差し入れて真っ二つに割る。「ニホンリスが堅いオニグルミの殻を割るには、生後約1年までのクルミ割り体験が重要。親の行動を見ながら、繰り返し体験することで学ぶと考えられます」と林さん。

オニグルミは、脂肪分が豊富で保存できるため、ニホンリスにとって効率の良い食べ物。一方、動くことができないオニグルミの種子にとって、ニホンリスは広い範囲に種子を運び、次世代を残す機会を与えてくれる。両者は欠くことができない共生関係にある。「オニグルミの種子のサイズや殻の厚さは地域によって少しずつ違います。殻の堅さとニホンリスが殻を割る巧みさが、それぞれ絶妙なバランスで共進化してきたのでしょう」と林さんは推察している。

取材協力:独立行政法人 森林総合研究所 多摩森林科学園 林 典子

関連リンク

- Webマガジン|Science Window2013年秋号「特集 空の向こうに生命を探す」