レベル

:

サイエンス読み物

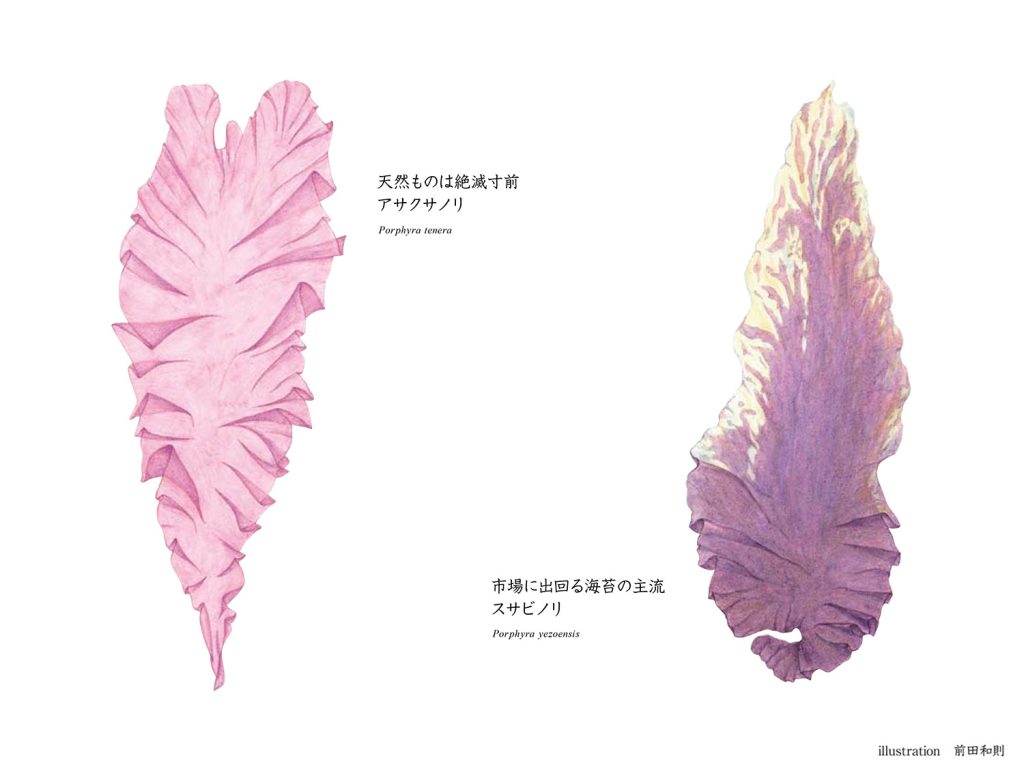

似姿違質「アサクサノリ VS スサビノリ」

掲載日

2024.06.01

食卓に上る板のりは、黒くてコシのあるものが人気のようだ。そのため最近の市場に出回るのりの主流は、赤みが強いアサクサノリより、色が黒めで大きく育ち、病気にも強いスサビノリだ。

平安時代、のりは貴族の食べ物だったが、江戸時代中期に東京の品川や大森沿岸でのりの養殖が始まった。干潟に竹を立て、そこに付着したのりを収穫していた。収穫したのりは板状にすいて販売され、「浅草海苔」として広まった。それでものりは庶民には高嶺の花の食品だった。アサクサノリは、今では東京湾からほぼ姿を消し、原種はまず見られない。病気に弱く大きく育たないため、生産量増大への期待も少なく、養殖も減った。

一方スサビノリは、北海道函館地方の地名「すさび」にちなみ、その名が付いた。養殖のりの代表選手で、今では大半が有明産だ。

1949年にイギリス人の生物学者ドリュー女史によってのりの生活環が解明された。「のりには胞子体と配偶体の2世代があり、私たちが食べるのりは配偶体です。姿が見えない夏の時期、のりは牡蠣殻(かきがら)に潜って生活する胞子体となり、秋から冬に配偶体になることが突き止められたのです。その後、日本ののりの養殖技術は格段に進歩したんですよ」と、東京海洋大学の田中次郎教授は話す。

【似姿違質(じしいしつ)】は創作四字熟語。「スガタはにれどもシツたがう」と読んでいただいてもかまいません。姿形が似通っていても分類上、または進化の過程が違うもの、人間にとっての好・不都合など、異なる価値を持つ2つの生物を対比してお見せしています。

関連リンク

- Webマガジン|Science Window2008年02月号「特集 天からの手紙 雪の問いかけ」

一覧に戻る