【先端科学 お届けします】身近に体験できる移動プラネタリウム 地域の学びを支える つくばエキスポセンター

子どもたちが探究的な見方・考え方を培ううえで後押しとなるのが、学校外の科学館の取り組みだ。筑波研究学園都市という地の利を生かし、身近な科学技術の普及に務め、体験活動を提供するつくばエキスポセンター(茨城県つくば市)は、科学出前活動を通じて地域の学びを支えている。活動の目玉の一つは移動プラネタリウムだ。

天井の星空に歓声をあげ、星座に見入る

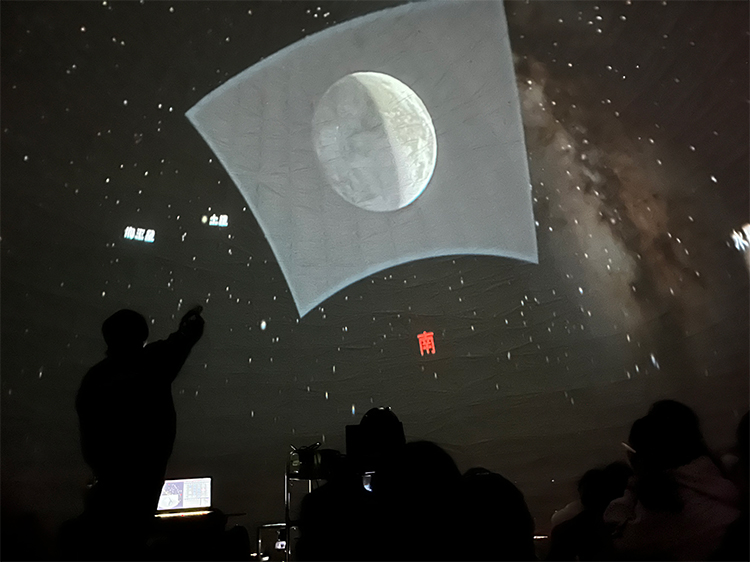

「うわぁ~」。満点の星空に子どもたちが見入る。12月上旬のお昼前、つくば市立みどりの学園義務教育学校の体育館で、空気で膨らませる直径10メートルの移動プラネタリウムのドーム内で理科の授業があった。暗いドーム内に集まった4年生2クラス、約70人の児童は、授業の始めの頃は友達とふざけあっておしゃべりをする子もいたが、一瞬の真っ暗闇の後、星空がドーム天井一面に映し出されると、息をのみ歓声を上げた。

講師を務めた公益財団法人つくば科学万博記念財団の佐藤大亮(だいすけ)さんは、最初に空の方角を確認。真南に丸い大きな天体を映し出し「この丸いものは何でしょう」と問いかける。「月」「太陽だ」と答える子どもに「時刻はこの授業をしている11時30分。ということで答えは太陽です」と、クイズ形式で児童の集中を高めていく。太陽の通り道や月の満ち欠けなどを説明し、星座の話へと移った。

授業当日の夜空から、七夕伝説に出てくる織姫に見立てられたこと座のベガ、彦星とされるわし座アルタイル、はくちょう座のデネブが構成する夏の大三角形まで、佐藤さんが主要な星を矢継ぎ早に紹介すると、児童たちは「あれだ」、「見つけた」と声を上げて指をさし、盛り上がった。

当日の夜の星空を投影するときには、実際に帰宅後に本物の空を観察することを促す。太陽の通り道、月の満ち欠け、夏の星座、冬の星座、北斗七星と北極星といった4年生の理科で学ぶ内容を盛り込みながら、時間や季節の変化に沿って星々が移り変わる様子を示したり、土星の表面や星の集まりである「すばる」にクローズアップしたり。星空を自在に操る様子に児童たちは沸き立ち、40分の授業時間はあっという間に過ぎた。

天体へ興味を持つきっかけに

つくばエキスポセンターが天体を映し出すプラネタリウムのドームは直径10メートル、7メートル、5メートルの3種類。この日は120人収容可能な最大のドームを、約1時間で空気を入れて膨らませた。ドームの設営などを含め、活動にはシニアエキスパートの力も欠かせない。

同校教諭の前嶋晏子(あこ)さんは、星空の授業に「写真やアプリを使って星空の見方を学んでも、家に帰ってから実際に自分で観察しても見つけられないこともある」と課題を感じていた。理科支援員から、つくばエキスポセンターの科学出前活動のことを聞き、「プラネタリウムで星空を見ながら教えてもらって、子どもが実際に観察するときに役に立つと良い」と期待して申し込んだ。普段の授業より盛り上がった様子を見て、「星空により興味を持つきっかけになったかもしれない」と笑顔を見せた。

地の利を生かした活動で子どもたちは学びを深める

つくばエキスポセンターは、国際科学技術博覧会(科学万博-つくば’85)の展示館として建設され、万博の翌年に科学館としてオープンした。校外学習の行き先にもなるが、校外のイベントは貸し切りバスの費用や児童生徒の移動時の安全確保など、学校側の負担もある。予算が少ない中でも科学技術に触れる機会を持ちたい、という先生たちの思いを受け、2008年に出前活動が始まった。

移動プラネタリウムの他にも、サイエンスショーや自らの手を動かして工作・実験を行う講座などメニューは幅広い。筑波研究学園都市の中心部という地の利を生かし、国の研究機関出身の研究者たちの協力も得て、活動は連綿と続いてきた。つくば科学万博記念財団の事業報告書によると、2023年度は70回実施し、5000人あまりの児童生徒が参加した。

科学出前活動に参加した子どもたちは、自らが学んだ知識や感動を学校から持ち帰る。佐藤さんによると、移動プラネタリウム実施後に「家族と星座を観察した」といった感想も多く寄せられるという。

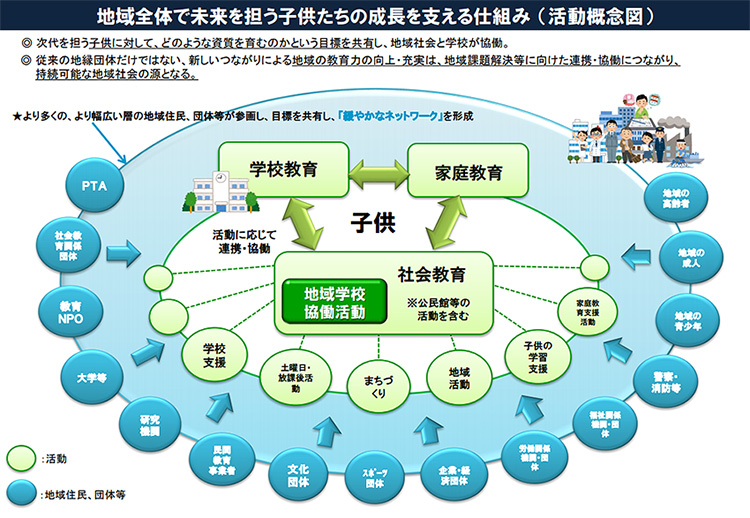

新学習指導要領の理念として「社会に開かれた教育課程」が掲げられ、各学校は地域と連携・協働しながら目指すべき学校教育を実現することが求められている。地域に根ざす科学館や研究機関などの協力も得て、子どもたちは実生活の中で学びを深め、より良い未来を築く力を得るのだろう。

関連リンク

- つくばエキスポセンター

- つくばエキスポセンター「科学出前活動(アウトリーチ活動)」