教育現場で生成AIの適切な利活用を支援、指針や補助教材が相次ぎ公開

生成AIが急速に普及する中、学校教育現場における生成AIの適切な利活用を支援するためのガイドライン(指針)や補助教材が相次いで公開された。セキュリティー確保にも配慮しており、校務や学習活動の助けとなることが期待される。

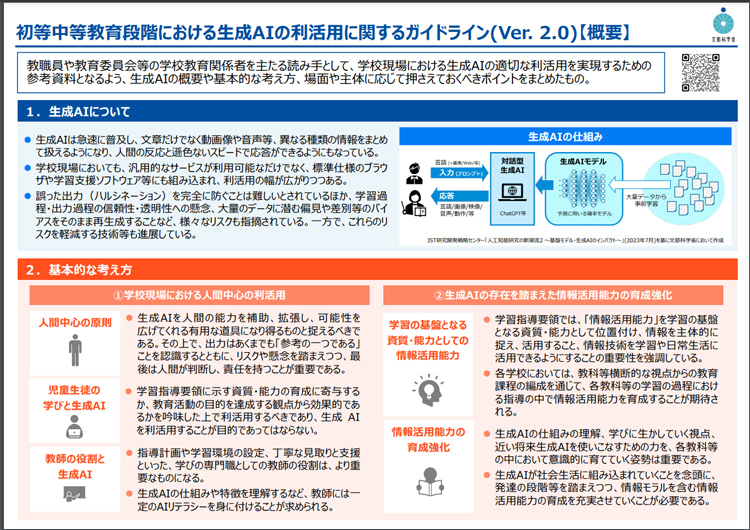

文部科学省は、2024年12月26日に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表した。23年7月に公表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」の改訂版で、生成AIを使う目的を明確にし、利活用する際の基本姿勢を示した。

ガイドラインは、7回にわたる「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」において、有識者が議論を重ねて制作を進めた。生成AIの利用主体を教員、児童生徒、教育委員会に分け、共通で押さえておくべきポイントやそれぞれに利用する場面での具体的な活用例や留意事項を説明している。

例えば「人間中心の原則」では「生成AIの出力はあくまでも『参考の一つである』ことを認識するとともに、リスクや懸念を踏まえつつ、最後は人間が判断し、責任を持つことが重要である」と指摘。参考資料として、チェック項目や研修などで使える教材と共に、2023年度から実施している生成AIパイロット校での取り組み事例を紹介している。

文部科学省の担当者は「ガイドラインは学校現場において生成AIを適切に利活用してもらうための参考資料として提示したものであり、今回の改訂では利活用の場面や主体に応じて留意点を整理するなど、読み手に寄り添ったものとなることを意識した」と語った。

2025年3月6日には、科学技術振興機構が「生成AI活用ガイド」を探究・STEAM教育に関する情報サイト「サイエンスティーム」に掲載した。文科省のガイドラインに基づいているが、授業の指導案やワークシートを盛り込み、板書例や授業を進める上でのポイントなども示していることが特徴だ。

小学校、中学校、高等学校の3校種ごとに編さんし、それぞれに基礎編(4コマ)、実践編(4コマ)で構成している。小学校編では低学年、中学年での準備段階に触れつつ、主に高学年である5、6年生を対象とした。中学校編では、小学校より活動範囲が広がり既習知識も増えていることを考慮した指導案や情報リテラシーを紹介。高等学校編では複数の教科を横断しながら生成AIの利活用を進められるような指導案を示した。今後、関連する教育事例を同サイトに掲載するなど、情報を拡充していくという。

生成AIは研究開発の対象だけではなく、産業界における経済活動など社会のあらゆる活動に組み込まれ影響を及ぼしている。2023年5月のG7広島サミットの後に広島AIプロセスが立ち上がり、国際的なルールも形作られてきた。学校教育現場においても避けて通れない中でリスクを十分に理解し、より良く活用することが求められている。